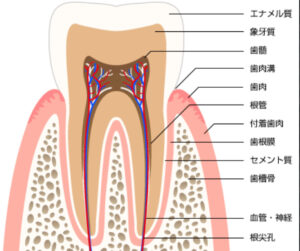

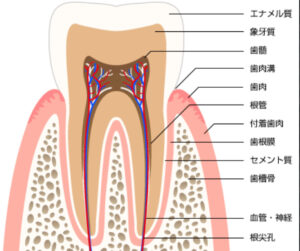

みなさん!歯のエナメル質って良く聞きますよね。

今日はエナメル質についてお話しします🌸

主にハイドロキシアパタイト(Hydroxyapatite)というリン酸カルシウムの結晶からできています。エナメル質は人体の中で最も硬い組織で、骨よりもずっと硬く、強度があるのが特徴です。

エナメル質の4c主な構成成分

| 成分 |

割合 |

役割 |

| 無機質(主にハイドロキシアパタイト) |

約96% |

硬さと耐酸性の源。結晶構造でしっかりと組まれている。 |

| 有機質(タンパク質など) |

約1~2% |

微量だが、エナメル質の形成時に重要な役割を果たす。 |

| 水分 |

約2~3% |

組織内にわずかに含まれ、ミネラルの出入りに関係する。 |

🧪 ハイドロキシアパタイトとは?

ハイドロキシアパタイトは、「Ca₁₀(PO₄)₆(OH)₂」という化学式で表されるカルシウムとリン酸からなる結晶です。

この結晶がびっしりと並んでいることで、エナメル質のあの硬さが生まれます。

⚠️ エナメル質の注意点

-

再生しない:一度削れたり虫歯で失われると、自然には元に戻りません。

-

酸に弱い:虫歯菌が出す「酸」によってハイドロキシアパタイトが溶かされ、脱灰(だっかい)します。

-

フッ素が効果的:フッ素はエナメル質のハイドロキシアパタイトに取り込まれ、より酸に強い構造(フルオロアパタイト)を作り、虫歯予防に役立ちます。

-

永久歯よりも乳歯(幼若永久歯)に効果的✨

✅ ポイント

エナメル質は主に**ハイドロキシアパタイト(リン酸カルシウムの結晶)**でできており、その高い無機質含有率により「人体で最も硬い組織」とされています。ただし、酸に弱く、再生しないため、日頃のケアとフッ素の活用がとても大切です🪥✨

エナメル質の硬さは、鉱物のモース硬度で「約5〜6」とされていて、これはナイフの刃先やオパール、鉄釘と同じくらいの硬さです。

🔧 比較のイメージでいうと…

| もの |

モース硬度 |

説明 |

| 人間の爪 |

2.5 |

軽く削れる柔らかさ |

| 銅貨 |

3 |

軽く傷がつく |

| 鉄釘・ナイフの刃 |

5〜6 |

エナメル質とほぼ同じ硬さ |

| エナメル質 |

約5〜6 |

骨(4)よりも硬く、体で一番硬い |

| 石英(水晶) |

7 |

エナメル質よりやや硬い |

| ダイヤモンド |

10 |

世界で最も硬い物質 |

🦷 補足:強いけど弱点もある

💡 まとめ①

エナメル質の硬さはナイフの刃や鉄と同じくらい。とても硬くて丈夫な一方で、酸や強い力には弱いという意外な一面もあります。日々のオーラルケアで守っていくことが大切ですね🪥✨

🔍 なぜターンオーバーしないの?

エナメル質は、歯が生えるときにすでに完成していて、細胞を持たない組織です。

つまり、肌や骨のように新しい細胞が入れ替わる「ターンオーバー(再生・修復のサイクル)」が起きません。

💡 エナメル質が再生できない理由:

| 特徴 |

説明 |

| 無細胞組織 |

エナメル質には細胞がないため、自分で修復できない。 |

| 形成は一度きり |

歯の形成時、エナメル芽細胞(えなめるがさいぼう)が働きますが、歯が生えた時点で役目を終え、消失します。 |

| 血流なし |

血管も神経も通っていないため、栄養を運んだり傷を修復する仕組みがありません。 |

🛡️ じゃあエナメル質が傷ついたら終わり?

完全に失われた場合は自然に元には戻りませんが、初期の虫歯(「脱灰」)なら、**再石灰化(さいせっかいか)**という自然修復のプロセスで一部回復することがあります。

✅ 再石灰化を促す方法:

💡まとめ②

| 項目 |

エナメル質の特徴 |

| ターンオーバー |

しない(再生不可) |

| 修復可能性 |

初期なら再石灰化で自然修復できる |

| 予防策 |

フッ素、食生活、定期検診がカギ |

エナメル質は一度きりの大事な組織。削られたら戻らないので、

「守るケア」がとっても大切です🪥✨

定期的な検診で大切な歯を守っていきましょう。🏥🧑⚕️🦷✨